用 VirtualBox 開啟實體硬碟中的 Windows

如果用 Linux 當開發環境,常常會碰到一個問題:因為一般企業使用的管理系統沒有 Linux 版本,導致有些操作必須使用 Windows 來完成。對於大部分的應用來說,在 VirtualBox 內安裝 Windows 可能就能解決,問題是,通常 VirtualBox 的 Windows 都是由工程師自行安裝,不是正式授權;再來,在 VirtualBox 內安裝 Windows,意味加上原來預設的 Windows,硬碟內要有兩套 Windows,這真的讓人很難接受,一套已經很佔空間了,居然還要兩套?

於是我有個想法,要是 VirtualBox 可以用實體空間來開機的話,就能直接在 VirtualBox 執行原本配置的系統,如此一來,可以用 IT 已經安裝好的授權軟體不說,也省掉了後續資料交換的麻煩。Google 後發現還真的有這種應用,當然馬上試試看。

列出分區

首先因為是使用硬碟的資料,我們需要確認 Windows 安裝在哪個 Partition,使用 fdisk -l 列出所有 Partition 的狀態

ken:~$ sudo fdisk -l /dev/nvme0n1

Disk /dev/nvme0n1: 119.2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: gpt

Disk identifier: 664C31C9-8F24-4D89-B16A-426FDCDBB716

Device Start End Sectors Size Type

/dev/nvme0n1p1 2048 534527 532480 260M EFI System

/dev/nvme0n1p2 534528 567295 32768 16M Microsoft reserved

/dev/nvme0n1p3 567296 111706111 111138816 53G Microsoft basic data

/dev/nvme0n1p4 248020992 250068991 2048000 1000M Windows recovery environment

/dev/nvme0n1p5 111706112 112504831 798720 390M Linux filesystem

/dev/nvme0n1p6 112504832 144502783 31997952 15.3G Linux swap

/dev/nvme0n1p7 144502784 248020991 103518208 49.4G Linux filesystem可以看到 Windows 的資料位於 dev/nvme0n1

創建 VMDK 檔

接著,為了讓 VirtualBox 可以從實體硬碟開機,我們需要建立 vmdk 檔來表示實體硬碟。使用 VirtualBox 指令

ken:~$ sudo VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename ~/vmdk/windows_10.vmdk -rawdisk /dev/nvme0n1p1

RAW host disk access VMDK file /home/ken/vmdk/windows_10.vmdk created successfully.創建虛擬機

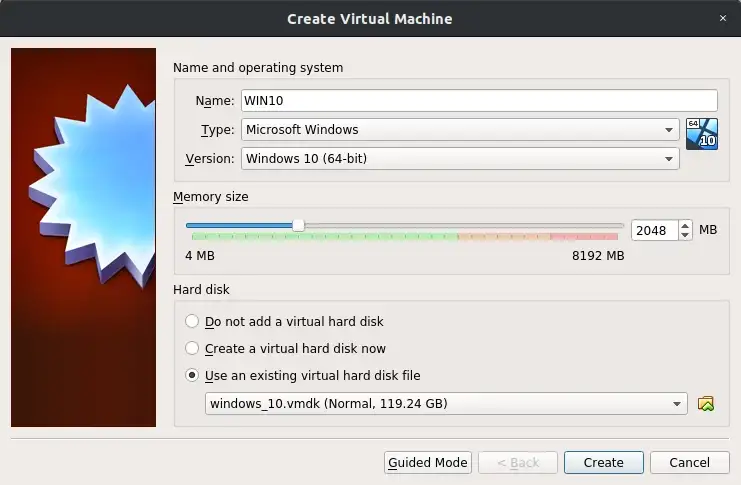

再來,開啟 VirtualBox,用剛剛建好的 vmdk 檔來開機

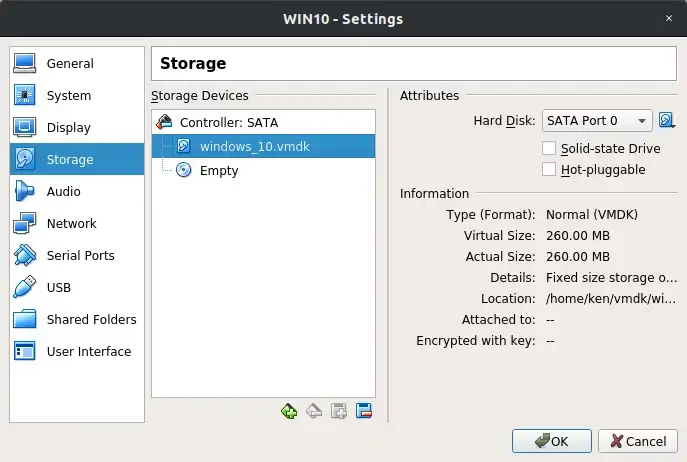

這邊要注意,雖然我們的系統安裝在 SSD,使用的是 NVMe,但 VirtualBox 的 NVMe 似乎有問題,因此這邊選擇用 SATA

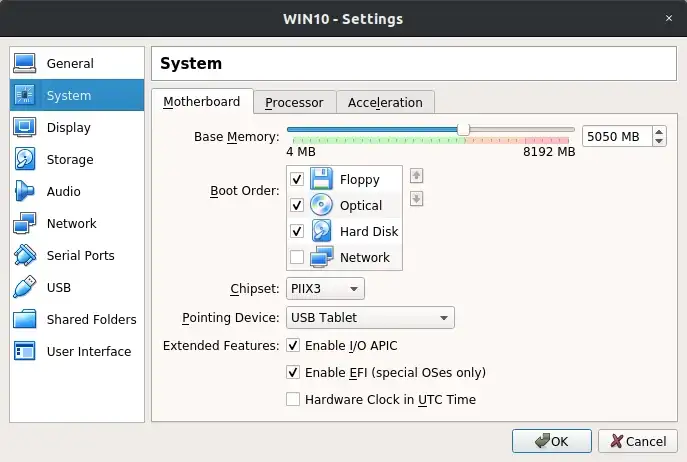

前面看到 nvme0n1 開頭是 EFI,因此記得要 Enable EFI

啟動虛擬機

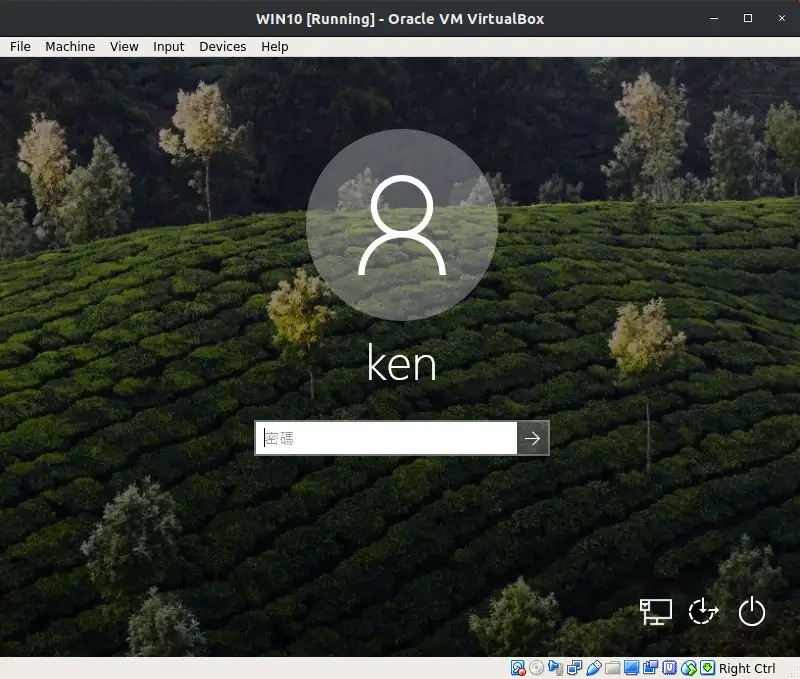

設定都完成後,只要開啟 Virtual Machine,應該能看到 GRUB 的畫面,選擇 Windows Boot Manager,進入 Windows,完工。

小結

使用 VirtualBox 開啟 Windows 後,就能省掉很多資料交換的麻煩,但畢竟是 Virtual Machine,使用上不比 Native,可能會有些狀況;另外,我電腦的 Windows 跟 Ubuntu 開機都安裝在 SSD,要用 EFI 從 dev/nvme0n1 開機,但如果可以的話,最好將兩個系統切開,免得不小心開到 Ubuntu,造成資料損壞。